<칼럼 50> 공허의 시대를 살아내기

: 목적주의를 넘어 충만주의로

우리는 태어날 때부터 목적의 언어들 속에서 자란다.

꿈을 꿔라, 더 높이 오르라,

그리고 경제적 자유를 위해 더 많이 돈을 벌라.

학교는 생각하는 법보다 도달하는 법을 먼저 가르치고,

사회는 기다림보다 성과를 먼저 요구한다.

그래서 우리는 늘 달리고, 이루고, 또 달리며

삶의 의미를 목적의 끝에서만 찾으려 한다.

그러나 그 끝에서 느끼는 전율은 너무 짧다.

반면 성취 뒤에 따라오는 허무감은 길다.

그리고 성공의 문을 통과한 뒤에도 여전히 묻는다.

“이게 다인가?”

“다음 목표는 무엇이지?”

이 시대는 목적의 신을 숭배하지만 그 신은 인간의 영혼을 돌려주지 않는다.

모두가 무언가를 이루려 하지만 정작 아무도 지금 이 순간을 살고 있지 않다.

미래를 위해 현재를 포기하는 습관, 그것이 공허의 본질이다.

그리고 우리는 남는 시간조차 자신에게 돌려주지 못한다.

지루함을 견디지 못해 손끝으로 화면을 넘기며,

다른 이의 삶을 엿보거나 피상적인 정보들을 소비한다.

SNS의 환한 빛 속에서 우리의 얼굴은 점점 희미해진다.

끝없는 스크롤 속을 떠돌다 보면 어느새 우리는 자기 자신을 잃는다.

드라마는 우리의 감정을 대신 느껴주고,

넘쳐나는 정보는 흔적도 없이 스쳐간다.

그 사이 우리의 내면은 조용히 퇴장한다.

미래의 목적에 시달리고 현재의 공허를 잊기 위해 삶을 끝없이 소비하는 것.

그것이 공허의 또 다른 얼굴이다.

미래를 위해 현재를 포기하고 현재를 견디기 위해 현실을 흩뜨리는 습관.

그것이 이 시대의 피로다.

그러나 삶은 목적의 달성이 아니라 경험의 완성이다.

주어진 시간을 흘려보내는 것이 아니라 그 시간 속에서 존재를 채워가는 일이다.

우리는 결과를 위해 작동하는 기계가 아니다.

더 많은 성취로 공허를 가리려는 소비적 존재도 아니다.

인간은 느끼고 현존하기 위해 태어났다.

현존을 통해 자신이 살아 있음을 확인하기 위해 태어났다.

삶의 무게는 스쳐가는 시간의 양이 아니라 그 안에서 얼마나 깊이 깨어 있었는가로 결정된다.

한 잔의 차,

창가에 스미는 햇살,

누군가의 웃음소리.

숲길 속의 산책.

그 작은 순간에 내 모든 감각이 깨어 있다면 그것이 제대로 살아 있다는 증거다.

삶은 나중에 완성되는 것이 아니 지금 이 순간 충만할 때 완성된다.

행복은 도달의 결과가 아니라 깊이 머무는 상태다.

몰입은 존재의 기도다.

우리가 지금 여기에 온전히 머무를 때,

시간은 느려지고 생각은 고요해진다.

그때 우리는 ‘지금’과 ‘영원’의 경계를 잊는다.

모든 감각이 한 점으로 모이고 세상이 맑게 울린다.

그 순간 우리는 시간의 밖으로 나간다.

과거의 후회도 미래의 불안도 사라진다.

대신 가슴 속을 채우는 것은 이루지 않아도 느낄 수 있는 충만함,

어디에도 가지 않아도 피어나는 행복감이다.

몰입은 우리를 다시 존재하는 인간으로 돌려놓는다.

우리는 더 이상 목적의 노예로 시간을 흘려보내며 허무를 쌓아가는 존재가 아니다.

의미 없이 소비된 하루는 결코 삶을 채우지 못한다.

이제 우리는 흘러가는 순간의 종이 아니라 매 순간을 살아내는 주인이 되어야 한다.

삶은 성과가 아니라 과정으로,

속도가 아니라 깊이로 완성된다.

우리는 더 멀리 가기 위해 태어난 것이 아니라 더 충만히 존재하기 위해 태어났다.

오늘 하루를 하루라는 전체로 살아내는 것.

더 이상 미래의 인질로 살지 않고 이 순간을 온몸으로 살아내는 것.

“나는 오늘을 100% 살아냈다.”

이 한 문장이 모든 목적을 초월한 진정한 성공이다.

몰입하라.

시간이 사라지고 나는 잊혀지지만 존재는 깨어나 충만하다.

지금, 바로 여기에서.

한 잔의 빛:

우리는 목적의 신을 좇다

‘지금’을 잃었다.

끝없는 스크롤 속에서 나의 얼굴은 흐려지고,

시간은 흘렀으나 나는 살지 못했다.

시간은 흘렀으나 나는 살지 못했다.

이제 나는 멈춰 한 잔의 빛 속에 머문다.

그 짧은 숨결에 온 우주가 열린다.

그 짧은 숨결에 온 우주가 열린다.

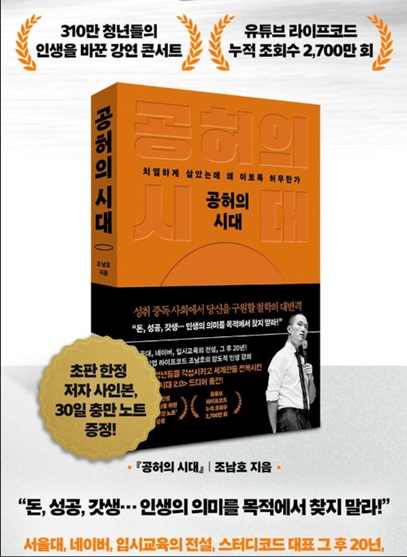

NOTE: ‘공허의 시대’를 주제로 한 ‘라이프 코드’ 창시자 조남호 선생님의 강연과 저서 <공허의 시대>를 접하고, 그 내용 중 특히 공감된 부분들을 중심으로 같은 주제에 대해 마음이 이끄는 대로 써 내려가 봤습니다. (강연과 책 정보는 아래 댓글 참조)

심심풀이로 읽어보는 공원 이름들의 유래

심심풀이로 읽어보는 공원 이름들의 유래

<칼럼 49> 불편함이 주는 선물

<칼럼 49> 불편함이 주는 선물

🤔