<주의: 이 칼럼은 산행과 무관한 내용으로써 한 개인의 생각을 공유하기 위해 제공하는 글입니다. 하여, 주제에 관심이 없는 분들은 부담없이 패스해 주시면 감사하겠습니다.>

<칼럼 47> 허구 속의 '우리', 그리고 진실의 '나'

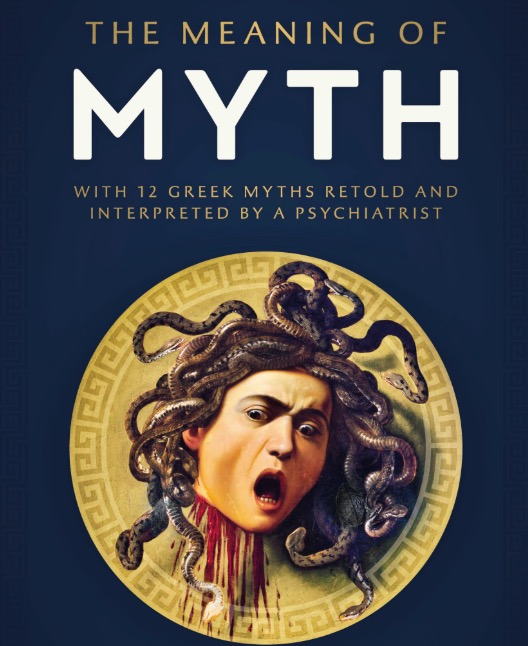

인류는 언제나 이야기 속에서 살아왔다. 그 이야기는 때로 신화가 되었고 때로는 진리가 되었으며, 어떤 순간엔 허상이 되어 우리를 이끌거나 가두었다.

우리가 ‘진실’이라 믿고 따르는 것들. 그중에 많은 것들이 실은 오래된 이야기의 변형, 혹은 신화에 불과한 것일 수 있다. 그럴듯한 설명, 모두가 믿는 통념, ‘과학’이라는 외투를 걸친 가설들 속에는 종종 허구의 그림자가 어른거린다. 그리고 우리는, 아무 의심 없이 그 허구 속에 서로 기대며 ‘우리’를 이루고 살아간다.

기실, 인류의 역사는 신화를 만들어내는 동시에 그것을 깨뜨려온 시간의 연속이었다. 신화는 단지 고대의 전설이나 종교적 믿음에만 머무르지 않는다. 오히려 신화는 지금 이 순간에도 우리의 사고방식, 행동양식, 심지어 과학적 믿음 속에 은밀히 스며들어 있다.

언어학을 공부하던 시절, 나는 ‘눈(雪)’에 대한 흥미로운 신화를 접했다. 에스키모인들이 눈과 함께 살아가기 때문에 그들의 언어에는 눈을 표현하는 단어가 수십 가지나 된다는 이야기였다. 얼핏 그럴듯해 보였고, 실제로 널리 퍼져 정설처럼 여겨지기도 했다. 하지만 언어학자들의 면밀한 분석은 전혀 다른 진실을 드러냈다. 에스키모어의 구조가 단어 어간에 다양한 어미를 붙이는 방식이었기 때문에 ‘눈’이라는 개념이 여러 형태로 파생되었을 뿐, 실제로는 특별히 눈에 대한 어휘가 많았던 것이 아니었다. 결국 구조적 언어현상이 와전되어, 전 세계가 믿게 된 ‘신화’가 된 셈이다.

신화는 과학과 의학의 영역조차 피해가지 않는다. 대표적인 사례가 콜레스테롤과 포화지방에 대한 신화다. 지난 20세기 초반, 콜레스테롤이 심장질환의 주범이라는 (허구의) 가설이 제기되었고, 이는 곧 포화지방 전체를 악마화하는 신화로 확장되었다. 그러나 지난 수십 년간의 연구는 이 신화가 과학적 근거가 미약하다는 사실을 밝혀냈다. 그럼에도 불구하고 사람들은 여전히 콜레스테롤을 경계하며 저지방 식단을 ‘건강’의 상징으로 여긴다. 과학은 발전했지만, 우리의 믿음은 과거의 허구에 발이 묶여 좀처럼 벗어나지 못한다. 의사를 포함한 자칭 전문가들조차 말이다.

비슷한 맥락에서 “우리는 뇌의 10%만 사용한다”는 주장도 오랫동안 과학적 사실처럼 받아들여졌다. 뇌의 잠재력을 강조하기 위해 자주 활용된 이 신화는, 실제로는 과학적 근거가 없는 낭설에 불과하다. 신경과학자들은 이미 오래전부터 인간이 뇌의 거의 모든 영역을 다양한 방식으로 사용하고 있다는 점을 밝혀왔다. 그럼에도 이 신화는 영화, 자기계발서, 광고 등을 통해 계속 재생산되며 대중적 신념으로 자리 잡았다. 우리는 여기서 한 가지 분명한 교훈을 얻을 수 있다. ‘과학적’이라는 수식어조차도 새로운 신화를 만들어낼 수 있다는 것이다.

그렇다면 왜 우리는 이렇게 쉽게 신화를 만들고, 또 그 안에 머무르는 걸까?

역사학자 유발 하라리(Yuval Harari)는 ‘사피엔스’에서 신화와 종교의 기원을 “호모 사피엔스가 다수가 협력하기 위해 만들어낸 공동의 허구”라고 설명한다. 허구의 신화는 공동체에 정체성과 방향을 부여하고, 구성원들을 하나의 목적 아래 묶는 힘을 지닌다. 이것은 신화의 순기능이라 할 것이다.

신화 연구의 대가 조셉 캠벨(Joseph Campbell) 또한 신화의 본질에 대해 이렇게 말한다. “신화는 우리 내면의 삶과 우주의 구조 사이를 연결하는 다리다.” 그는 신화를 단순한 허구가 아니라, 인간 존재의 근원적 질문에 대한 상징적 답변으로 보았다. 즉, 신화는 인간이 불확실한 세계를 이해하고 견디기 위한 정신적 지형도였던 것이다.

문제는 그 신화가 더 이상 현실을 반영하지 못하거나, 오히려 현실을 왜곡할 때 생겨난다. 신화는 길이 될 수도 있지만, 때로는 시야를 가리는 안개가 된다. 우리는 신화를 통해 하나가 되기도 하고, 신화에 속아 자기 자신을 잃기도 한다. 신화는 위안이 되기도 하고, 방향이 되기도 하지만, 때로는 족쇄가 되며 미로가 된다.

그러므로 중요한 것은, 그 허구를 무조건 부정하지 않으면서도 스스로에게 끊임없이 묻는 일이다.

“이 이야기는 누구를 위해 쓰였는가?”

“이 믿음은 지금도 나를 살리는가, 아니면 가두고 있는가?”

잘못된 신화에서 벗어나는 길은 맹신을 거두고 질문을 품는 데서 시작된다. 의심은 배신이 아니라 새로운 탄생의 예고이며, 질문은 경계가 아니라 자유의 첫 걸음이다.

우리는 매일 크고 작은 신화 속을 걷는다. 때론 그 신화에 기대고, 때론 그 신화를 짊어진 채 살아간다. 그러나 결국, 우리 각자는 자기가 걸을 진실의 길을 선택해야 한다.

어느 날, 오래 믿어온 문장이 문득 낯설게 보일 때,

어느 순간, 너무도 당연하던 신념이 조용히 균열을 낼 때,

그때가 바로, 우리가 ‘허구의 우리’에서 걸어나와 ‘진실의 나’로 돌아가는 시간일 것이다.

The Whale

The Whale

나는 잠시 걸음을 멈추고 스스로에게 묻는다.

우리가 더 깊이 살아가기 위한 작은 용기일지도 모른다.

나를 더 자유롭게 하는가,

아니면 천천히 가두고 있는가.

그 틈으로 아주 오래된 나의 이름이

조용히 되돌아온다.